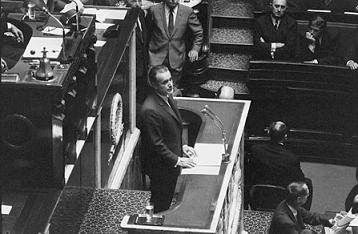

Aujourd’hui, 16 septembre, c’est le 40ème anniversaire du discours de politique générale de Jacques Chaban-Delmas dans lequel il a développé le concept de Nouvelle Société.

Jean-Pierre Grand, député de l’Hérault et longtemps collaborateur de celui qui fut aussi l’inamovible maire de Bordeaux, nous livre à cette occasion l’une des raisons de son engagement aux côtés de Dominique de Villepin:

« Le 16 septembre 1969, Jacques Chaban-Delmas, nommé Premier Ministre par le Président de la République, prononçait à la tribune de l’Assemblée Nationale la déclaration de politique générale de son gouvernement.

Ce discours lançait l’idée de la Nouvelle Société, aujourd’hui encore dans toutes les mémoires.

Jacques Chaban-Delmas débuta ainsi son intervention : « Mesdames et Messieurs, comment s’adresser aux français sans évoquer le rôle que la France peut aspirer à jouer dans le monde ? Le général De Gaulle l’a clairement défini : assurer l’indépendance nationale, condition du combat pour la paix du monde et pour la solidarité entre tous les peuples.

Il la conclut en affirmant : « C’est la transformation de notre pays que nous recherchons, c’est la construction d’une nouvelle société, fondée sur la générosité et la liberté. »

Ces deux phrases, synthèse certes trop rapide d’un discours visionnaire, humaniste et fondateur, inscrivait son programme de gouvernement dans la modernité pour une société toujours plus juste et plus humaine qu’il appelait de ses vœux. Prononcé par cet homme d’Etat, patriote et résistant, ce discours, 40 ans après, demeure toujours d’une éclatante actualité.

J’ai eu l’honneur de le servir au plus près de nombreuses années, ce fut pour moi une irremplaçable, grande et belle école. Jacques Chaban-Delmas a nourri ma réflexion et orienté mon comportement politique.

Aujourd’hui, je retrouve en Dominique de Villepin la même grande et belle ardeur à servir la France, c’est la raison de mon engagement à ses côtés. »

Jean-Pierre GRAND

Député de l’Hérault

Maire de Castelnau-le-Lez

Les principaux extraits du discours de Jacques Chaban-Delmas, le 16 septembre 1969

Le malaise que notre mutation accélérée suscite tient, pour une large part, au fait multiple que nous vivons dans une société bloquée. Mais l’espoir, qui peut mobiliser la nation, il nous faut le clarifier, si nous voulons conquérir un avenir qui en vaille la peine.

De cette société bloquée, je retiens trois éléments essentiels, au demeurant liés les uns aux autres de la façon la plus étroite : la fragilité de notre économie, le fonctionnement souvent défectueux de l’État, enfin l’archaïsme et le conservatisme de nos structures sociales.

Notre économie est encore fragile. Une preuve en est que nous ne pouvons accéder au plein emploi sans tomber dans l’inflation. C’est cette tendance à l’inflation qui nous menace en permanence d’avoir à subir la récession ou la dépendance.

Pourquoi cette fragilité ? Avant tout, à cause de l’insuffisance de notre industrie.

(…)

En effet, le fonctionnement défectueux de l’État et l’archaïsme de nos structures sociales sont autant d’obstacles au développement économique qui nous est nécessaire.

Tentaculaire et en même temps inefficace : voilà, nous le savons tous, ce qu’est en passe de devenir l’État, et cela en dépit de l’existence d’un corps de fonctionnaires, très généralement compétents et parfois remarquables.

Tentaculaire, car, par l’extension indéfinie de ses responsabilités, il a peu à peu mis en tutelle la société française tout entière.

Cette évolution ne se serait point produite si, dans ses profondeurs, notre société ne l’avait réclamée. Or c’est bien ce qui s’est passé. Le renouveau de la France après la Libération, s’il a mobilisé les énergies, a aussi consolidé une vieille tradition colbertiste et jacobine, faisant de l’État une nouvelle providence. Il n’est presque aucune profession, il n’est aucune catégorie sociale qui n’ait, depuis vingt-cinq ans, réclamé ou exigé de lui protection, subventions, détaxation ou réglementation.

Mais, si l’État ainsi sollicité a constamment étendu son emprise, son efficacité ne s’est pas accrue car souvent les modalités de ses interventions ne lui permettent pas d’atteindre ses buts.

Est-il besoin de citer des exemples ?

Nos collectivités locales étouffent sous le poids de la tutelle. Nos entreprises publiques, passées sous la coupe des bureaux des ministères, ont perdu la maîtrise de leurs décisions essentielles : investissements, prix, salaires. Les entreprises privées elles-mêmes sont accablées par une réglementation proliférante.

Le résultat de tout cela ? C’est d’abord le gonflement des masses budgétaires. C’est ensuite, pour les partenaires de l’État, un encouragement à la passivité et à l’irresponsabilité.

Et si encore toutes nos interventions, qu’il s’agisse de prélèvements fiscaux ou des subventions publiques, atteignaient leur but ;

Mais il s’en faut de beaucoup.

Notre système fiscal est ressenti comme étant à bien des égards affecté par l’inégalité et faussé par la fraude.

(…)

Nous sommes encore un pays de castes. Des écarts excessifs de revenus, une mobilité sociale insuffisante maintiennent des cloisons anachroniques entre les groupes sociaux. Des préjugés aussi : par exemple dans une certaine catégorie de la population non ouvrière, à rencontre des métiers techniques ou manuels.

J’ajoute que ce conservatisme des structures sociales entretient l’extrémisme des idéologies. On préfère trop souvent se battre pour des mots, même s’ils recouvrent des échecs dramatiques, plutôt que pour des réalités. C’est pourquoi nous ne parvenons pas à accomplir des réformes autrement qu’en faisant semblant de faire des révolutions. La société française n’est pas encore parvenue à évoluer autrement que par crises majeures.

Enfin, comme Tocqueville l’a montré, et ceci reste toujours vrai, il existe un rapport profond entre l’omnipotence de l’État et la faiblesse de la vie collective dans notre pays.

Les groupes sociaux et les groupes professionnels sont, par rapport à l’étranger, peu organisés et insuffisamment représentés. Ceci ne vise aucune organisation en particulier mais les concerne toutes, qu’il s’agisse des salariés, des agriculteurs, travailleurs indépendants, des employeurs : le pourcentage des travailleurs syndiqués est particulièrement faible. Tout récemment encore, le malentendu sur l’assurance-maladie des non-salariés n’a été rendu possible que par l’insuffisance d’autorité des organisations professionnelles.

La conséquence de cet état de choses est que chaque catégorie sociale ou professionnelle, ou plutôt ses représentants, faute de se sentir assez assurés pour pouvoir négocier directement de façon responsable, se réfugient dans la revendication vis-à-vis de l’État, en la compliquant souvent d’une surenchère plus ou moins voilée. À un dialogue social véritable, se substitue ainsi trop souvent un appel à la providence de l’État, qui ne fait que renforcer encore son emprise sur la vie collective, tout en faisant peser un poids trop lourd sur l’économie tout entière.

Ce tableau a été volontairement brossé en couleurs sombres. Je le crois nécessaire, comme je crois aussi que les Français sont aujourd’hui en état de le considérer et d’en tirer les leçons. C’est aussi parce que j’ai la conviction que nous entrons dans une époque nouvelle, où de grands changements sont possibles, et qu’en accord avec le Président de la République, avec le Gouvernement tout entier et, je l’espère, avec votre appui et votre soutien, j’ai la volonté d’entreprendre ces grands changements.

On me dira qu’il ne faut pas sous-estimer l’importance des forces de résistance au changement.

Je le sais bien. Il y a un conservateur en chacun de nous, et ceci est vrai dans chacune des tendances de l’opinion, y compris celles qui se réclament de la révolution. Je le sais d’autant mieux que je le comprends.

Depuis vingt ans, la France, après avoir longtemps retardé les échéances et les mutations, s’est trouvée obligée de les affronter toutes à la fois : explosion démographique, bouleversement technologique, décolonisation, urbanisation, et maintenant compétition internationale pleine et entière.

Comment chacun de nous n’aurait-il pas, sur tel ou tel point, un réflexe de conservation ? Réflexe d’autant plus justifié que nous avons, en effet, bien des choses excellentes à conserver. Car nous sommes un vieux peuple, et nous avons beaucoup accumulé.

Et pourtant, je suis certain que nous devons aujourd’hui nous engager à fond dans la voie du changement.

II y a à cela deux raisons principales :

La première est que, si nous ne le faisons pas, nous nous exposerions à un avenir qui ne serait guère souriant.

D’une part, nous risquerions de « décrocher » durablement par rapport aux grands pays voisins qui, par suite de circonstances diverses, ont commencé plus tôt que nous la révolution du développement économique et qui sont bien décidés à la poursuivre. Et il n’y a pas loin du retard économique à la subordination politique.

D’autre part, notre existence en tant que nation serait elle-même menacée. Nous sommes, en effet, une société fragile, encore déchirée par de vieilles divisions et, faute de pouvoir maintenir notre équilibre dans la routine et la stagnation, nous devons le trouver dans l’innovation et le développement.

La seconde raison, la

raison positive, c’est que la conquête d’un avenir meilleur pour tous justifie à elle seule tous les efforts, tous les changements.

Il y a peu de moments dans l’existence d’un peuple où il puisse autrement qu’en rêve se dire : « Quelle est la société dans laquelle je veux vivre » et aussi construire effectivement cette société.

J’ai le sentiment que nous abordons un de ces moments. Nous commençons en effet à nous affranchir de la pénurie et de la pauvreté, qui ont pesé sur nous depuis des millénaires.

Le nouveau levain de jeunesse, de création, d’invention qui secoue notre vieille société peut faire lever la pâte de formes nouvelles et plus riches de démocratie et de participation, dans tous les organismes sociaux comme dans un État assoupli, décentralisé, désacralisé. Nous pouvons donc entreprendre de construire une nouvelle société.

Cette nouvelle société à laquelle nous aspirons, il serait vain de prétendre en fixer à l’avance chacun des contours. Il faut laisser à l’avenir ce qui n’appartient qu’à lui.

C’est la spontanéité du corps social qui en décidera.

Mais il est permis, il est même nécessaire, d’en esquisser dès à présent les grands traits.

Cette société nouvelle, quant à moi, je la vois comme une société prospère, jeune, généreuse et libérée.

Une société prospère: parce que chacune des fins essentielles de notre vie collective suppose que nous disposions de grandes possibilités matérielles. Parce que c’est la prospérité qui permet de faire passer le droit dans les faits et le rêve dans la réalité. Une société prospère, c’est-à-dire une société dans laquelle chacun des gestes qui concourent à la production soit plus efficace, parce qu’il incorpore plus de savoir et s’insère dans une organisation plus réfléchie et prend appui sur une plus grande quantité de capital accumulé. Mais si la prospérité conditionne tout, elle n’est pas tout. L’exemple de pays plus avancés que le nôtre dans la voie du développement économique le montre suffisamment. La prospérité est nécessaire pour édifier une société meilleure; elle n’est pas suffisante, à beaucoup près, aux yeux de ceux qui ne manquent pas d’ambitions humaines.

Les mots qui les ont désignées, ces ambitions – liberté, égalité, fraternité – ont perdu, il est vrai, une partie de leur sens, d’abord parce qu’ils sont anciens, ensuite parce qu’ils sont abstraits. Mais c’est à nous qu’il appartient de leur donner un sens nouveau, une réalité nouvelle et concrète, que seul rend possible le développement économique.

Une société libérée, celle dont nous rêvons, est une société qui au lieu de brider les imaginations leur offre des possibilités concrètes de s’exercer et de se déployer. C’est pourquoi notre société nouvelle aura tout d’abord le visage de la jeunesse. La vague démographique des 25 dernières années nous offre une chance unique de rajeunissement. En outre, l’éclosion des talents est souvent plus précoce aujourd’hui qu’il y a un siècle. Comment refuserions-nous, au nom de principes caducs et en nous accrochant à des structures périmées, d’offrir à notre jeunesse une participation pleine et entière à la construction de l’avenir, de son avenir.

Mais cette société ne sera vraiment la sienne, et du même coup pleinement la nôtre, que si elle est plus généreuse. C’est sous l’égide de la générosité que je vous propose de placer notre action. Nous devons aller au-delà d’un égalitarisme de façade, qui conduit à des transferts importants sans faire disparaître pour autant les véritables pauvretés morales et matérielles.

Nous devons, par une solidarité renforcée, lutter contre toutes les formes d’inégalité des chances.

Nous devons aussi apprendre à mieux respecter la dignité de chacun, admettre les différences et les particularités, rendre vie aux communautés de base de notre société, humaniser les rapports entre administrations et administrés, en un mot transformer la vie quotidienne de chacun.

Enfin, et c’est là l’essentiel, nous devons reprendre l’habitude de la fraternité en remplaçant mépris et indifférence par compréhension et respect.

Rien de tout cela ne sera possible sans un vaste effort d’imagination et d’organisation dans tous les domaines, visant à la fois l’éducation permanente et le libre accès à l’information, la transformation des rapports sociaux et l’amélioration des conditions et de l’intérêt du travail, l’aménagement des villes et la diffusion de la culture et des loisirs. Quelle exaltante entreprise !